どうも、はやて(@hayate_cwrkh5)です。

2017年7月7日、七夕の今日、お世話になった師匠の野崎美子先生演出の座・高円寺にて、サインアートプロジェクトさんの「残夏 1945」の再演を観てきました。

観終わって1時間、ほやほやの生の感想を飾ることなくここに綴っておきます。

舞台「残夏 1945」再演を観て

「残夏 1945」とは

被爆70周年祈念公演として母娘の絆を描き、好評を博した作品です。

昭和20年に広島と長崎で被爆した聴覚障がい者を中心に取り上げたお芝居です。

引用 : 座・高円寺

「残夏 1945」最大の特徴として、聞こえない国に生きる俳優と聞こえる国に生きる俳優さんが、感動を共有するために作った劇であるということ。

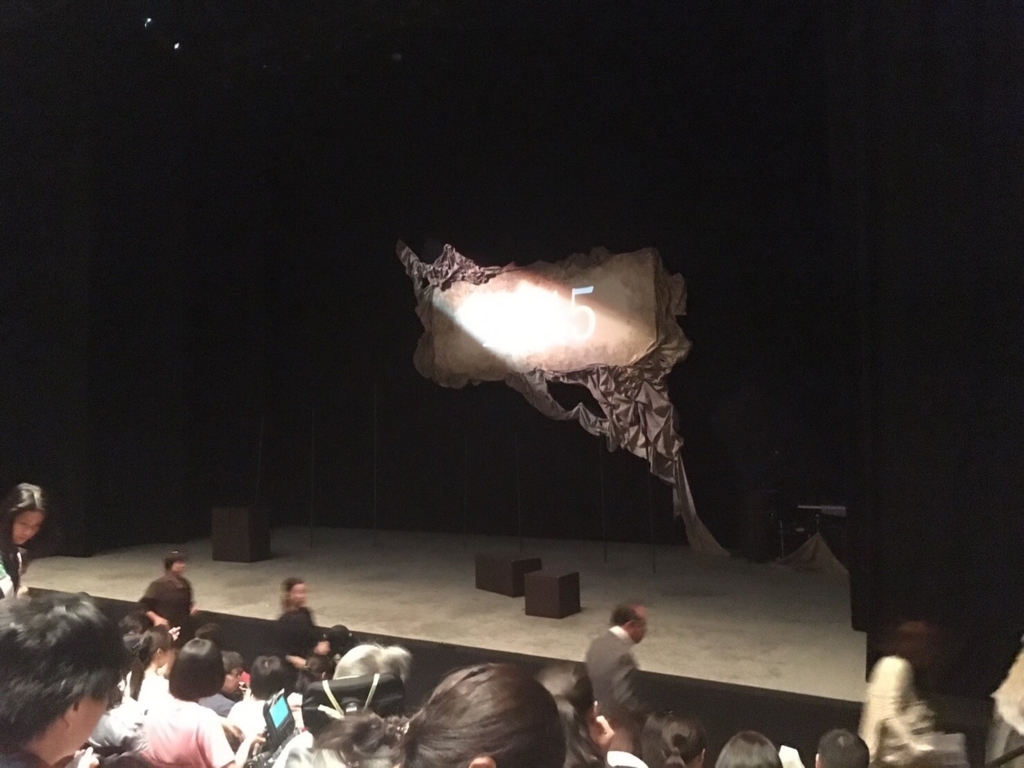

劇中は、手話が使われており、上記画像の巨大スクリーンに聞こえる国の俳優が喋っている言葉が表示される。そして、聞こえない国の俳優の手話を、聞こえる国の俳優が通訳する。

こんな形の舞台を観るのは初めてだったし、こうやって実現できるものなんだと感動を覚えた。舞台袖には、ピアノやドラム缶、カホンを演奏する音楽家もいた。

音響やシーンに合わせて完璧なまでに生の演奏が共存しているのも、画期的だと思ったし、自分の中でいくつも「常識」が崩れていく音がした。

「残夏 1945」から受け取った○つのメッセージ

1. 戦争があったということ

今から72年前に広島と長崎に落とされた原爆。

直接それを経験していないぼくにとっては、その光景は写真で見たり、口語で聞いたりするだけだったから、演劇という形でそれを体感するのは初めてだった。

人が手話で、言葉で、身体全体を通して表現された1945年の話は、写真で見るよりも、口語で聞くよりも、感情に訴えかけてくるリアルだった。

そこに照明や舞台セット、音響が合わさるのが尚インパクトがあって。シーンごとにどでかく流れるドラム缶を叩く音だったり、爆弾が落とされた時の「ピカッ!!!」っていう目を開けられない光だったり。

- 黒い死体が横たわってる光景

- 水乞いをする瀕死寸前の人

- その死体を背負って移動する人

なども、役者さんが演じることによって、より鮮明に脳裏に当時の様子が思い出されるような臨場感があった。

感情や感覚がなくなる中、ひたすら歩いた

普段とは考えられない痛みや、臭い、そこら中に転がっている死体や瓦礫の下敷きになっては「助けて」と力を振り絞って伝えている人がいて。

一つ一つかまっていられない状態でひたすら進んでいくからこそ、感情や感覚がなくなってしまうらしく、そんな状況に今後自分が巡り会うことはないだろうと思ったから、一番頭に残っていた。

そして紛れもなく、それは70年前にこの日本であったことで、幻でも虚構でもなく、事実だということ。ぼくはその戦後の日本で生きているという実感が強まったのだった。

2. 先祖代々引き継がれてきた歴史

お隣さんとの付き合いだったり、夫婦の関係だったり。子どもを身ごもった時に喜ぶ様子や、おばあちゃんからお母さんが生まれて、お母さんから娘が生まれて。

そうやって、先祖代々奇跡的なつながりがあるからこそ、自分は今ここに存在していられるのだろうなという感謝がこみ上げてきた。

そしてこのバトンを、自分もしっかりと次に紡いでいく。それだけでもきっと生きる意味ってあるんだろうなと。

3. 昔よりも生きやすい今だからこそ

昔は食べるものや生きることに必死だった

というセリフがあって、戦争で食べ物がそもそもなかったり、着る服の種類もなかったり、被爆したことによって病氣になってすぐに死んでしまったり。

そう考えてみると、今はなんと贅沢な環境が揃っているんだろうと思った。

- 着るものは溢れている

- 食料も捨てるほど溢れている

- 交通手段も整備されている

- 医療技術も進歩している

- 住む場所もたくさんある

- 働き口もいくらだってある

70年前と比べてしまうと、こんなにも贅沢な環境だからこそ「生きやすい」のだろうなと。ただ、それが今は「ただ生きている」という延命のようなものになっているんだなと。

せっかくこんなにも贅沢な環境が用意されているのだからこそ、自分の命をどう使うか、どう輝かせるかにもっと注力したいなって想いが自然と込み上げてきた。

やっぱり改めて「命の終わり」に触れる機会があると、いつまでも自分の命が続く訳じゃないんだなって思えるから、とにかく世間体とか人の目とかを一切忘れて、突き抜けようって思えるよね。

あとがき

手話をわかってたら、もっと違う楽しみ方ができたんだろうなと一息。自分の分からない世界こそ、飛び込んでみないと分からないことがたくさんです。